D’un côté, à la galerie Dominique Lang, l’exposition Mémoires de fortune, qui réunit le photographe Patrick Galbats et l’autrice Camille Moreau à l’issue de leur pérégrination bruxelloise. De l’autre, Murmurare, de Serge Ecker à Nei Liicht, dans laquelle l’artiste luxembourgeois poursuit sa quête de survivances naturelles sur des sites post-industriels. Soit deux approches différentes, quoique hantées toutes les deux par la disparition de l’humain, où se reflètent respectivement des préoccupations propres à notre époque, du temps qui fuit à la résilience de la nature.

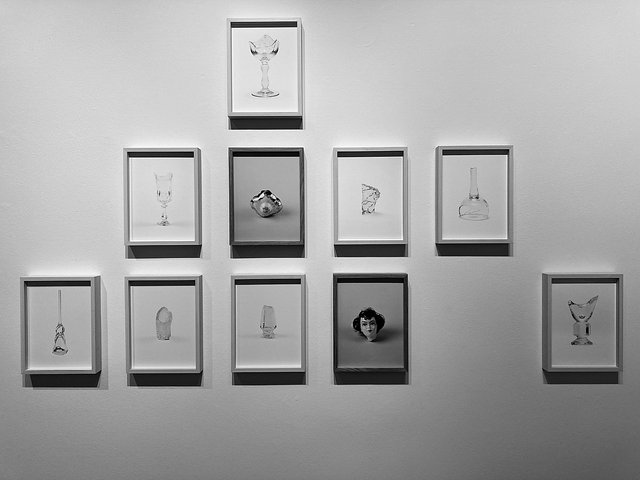

Patrick Galbats et Camille Moreau sont en couple dans la vie, mais il s’agit de leur première collaboration professionnelle. La complicité avec laquelle se livrent les deux artistes est largement perceptible, non seulement à travers le choix des matériaux présentés, que le couple a collectés ensemble, mais aussi à la façon dont l’image et les textes se complètent, se combinent, se prolongent joyeusement, en un montage associant valeur indicielle et ramifications poétique et affabulatrice. L’exposition Mémoires de fortune est avant tout la célébration d’un lieu, en l’occurrence la Place du Jeu de Balle à Bruxelles, où, depuis la moitié du 19e siècle, se tient tous les matins un marché aux puces. Soit le lieu idéal où glaner toute sortes d’objets et d’effets autrefois personnels, qui finissent là, échoués, quand leurs propriétaires ne sont plus : bibelots, meubles, livres, lettres et photos de familles, etc. Tous ne trouvent cependant pas preneurs. Certains, abandonnés par les vendeurs au terme de la matinée, deviennent les rebuts de rebuts. C’est à cette catégorie d’objets mis définitivement hors d’usage, voués sans doute à l’abandon et à la destruction, à laquelle se sont attachés les artistes. Comme s’il s’agissait de sauver ces artefacts, de leur donner une seconde vie et, à travers eux, aux êtres auxquels ils appartenaient. Une forme de conservation par récupération qui se voit renforcée par l’acte photographique les immortalisant.

Cela fait au moins vingt ans que Patrick Galbats songe à réaliser un projet sur la vie des autres au moyen de leurs objets familiers. Comme un album de famille, mais tourné vers l’extérieur et dont les membres seraient tout à fait anonymes. La collaboration avec Camille Moreau en a été le déclic, mais en suivant certaines exigences que précise le photographe : « Quand nous avons décidé de réaliser un projet ensemble, nous avons opté sans hésitation pour la Place du Jeu de Balle. Cela n’allait pas sans se donner des règles à suivre. La première était que ce que nous récoltions devait être trouvé et non acheté. La deuxième était que nous devions attendre la fin du marché pour commencer notre glanage. Nous étions intéressés par tout ce qui pouvait contribuer à raconter les différents âges de la vie, l’amour et le côté éphémère de notre existence physique sur terre. Ainsi, nous avons ramassé entre les pavés des diapositives abîmées, retiré des flaques d’eau des photographies et des lettres trempées, et sauvé diverses figurines du camion poubelle. Camille a également donné une limite dans la durée du projet. Nous aurions pu poursuivre infiniment les collectes et ne jamais aboutir à un résultat ». Mémoires de fortune oscille entre humour, fantaisie, mélancolie, et réflexions méta- sur les fonctions de la photographie. Ainsi l’emballage Diana, du nom de cet appareil photo produit jusque dans les années 1970, accompagné de la représentation d’une poupée et d’un texte de Moreau, intitulé La prophétie de Diana, dans lequel la mort de la princesse Diana est mise en lien avec la responsabilité des paparazzis. Puis de conclure, dans une tonalité douce-amère : « On estime qu’il a existé 61 versions de l’appareil Diana depuis qu’il fut lancé dans les années soixante. C’est 66 chances de plus de mourir. » Ailleurs, dans une présentation parodiant les journaux à sensation de l’époque, nous est narrée l’histoire d’une femme qui voulait épouser une photographie, ou celle d’un vendeur à la sauvette affirmant posséder l’unique portrait photographique du Christ… Maints dispositifs ont été prévus pour animer le parcours : projection de diapositives dévoilant des instants de vie en famille, lunettes renouant avec le voyeurisme des photos coquines, petits écrans où apparaissent des photographies décolorées par l’épreuve du temps. D’autres reproductions investissent l’envers des photos, le dos des images : inscriptions et datations devenues impersonnelles, mais aussi traces de dégradations chimiques renvoyant à l’obsolescence du support. L’exposition rassemble donc une mémoire lacunaire et fragmentaire, transformée en un matériau romanesque, ouvert à l’imagination du spectateur.

Là où il s’agit chez Galbats et Moreau d’exhumer et de réinventer l’humain, celui-ci est porté disparu au sein de l’exposition Murmurare de Serge Ecker, lauréat de la bourse Bert-Theis en 2024 et membre de DKollektiv, à Dudelange. L’humain y est réduit à l’état de souvenir, de fantôme, aux vestiges qu’il a laissés dans un paysage dorénavant post-industriel. Sur des cimaises en bois calciné fabriquées par l’artiste pour l’occasion sont disposées des photographies qui s’abîment dans l’obscurité du temps, d’une époque en proie à l’effondrement écologique. Au sein de laquelle perce seulement une lumière irradiante, épiphanique. L’universalité de la catastrophe se manifeste par l’absence de légendes contextualisant les vues. Lesquelles peuvent indifféremment être prises aussi bien au Luxembourg qu’en Estonie. Manifestement, Serge Ecker s’imprègne ici de l’univers de Stalker (1979), le chef-d’œuvre d’Andreï Tarkovski, cinéaste soviétique malgré lui. L’indice de cette inspiration figure dans la petite bibliothèque à l’entrée de l’exposition, où l’on découvre le roman de science-fiction des frères Strougatski qui a fourni la matière scénaristique. Ecker s’est d’ailleurs rendu dans les environs de Tallinn, aux abords de la centrale hydroélectrique où s’est déroulé le tournage de Stalker, et dont les eaux, non assainies comme l’avaient annoncé les autorités, avaient contaminé l’équipe de tournage... Au sein du désastre industriel et de l’obsolescence de l’humain, la rémanence de la végétation renvoie l’existant à l’état de vanité (au sens iconographique du terme). À l’instar du film de Tarkovski, Ecker mêle images en noir et blanc et avènement de la couleur, dans la dernière salle de l’exposition. À l’autre extrémité du parcours, quelques photos sont suivies d’un texte de Marie-Anne Lorgé, qui emmène les images vers d’autres horizons poétiques,tout en restant fidèle à l’utopie tarkovskienne.