Richard Malpas, né en 1987, n’était pas censé passer par la case prison. Sa situation familiale, fils d’intellectuels, lui laissait entrevoir un avenir plus classique, peut-être une vie paisible de fonctionnaire dans son pavillon en banlieue d’une capitale européenne. Mais le déterminisme social a aussi ses failles.

À deux ans, ses parents quittent la Belgique par manque d’opportunités professionnelles, et s’installent au Luxembourg. Arrivé dans le Nord du pays, proche du Mullerthal, Richard Malpas peine à s’intégrer. « Il fallait que j’apprenne deux nouvelles langues qui m’étaient complètement inconnues, ce qui me semblait impossible », raconte l’auteur au Land. Cette différence, fait de lui une cible facile pour ses camarades de classe qui le harcèlent au quotidien. À tel point que Richard finit l’école primaire de l’autre coté de la Moselle, en Allemagne, où il obtient d’excellentes notes qui lui permettront d’entrer au Lycée classique.

De retour au Luxembourg, Richard est envoyé en internat où il a de nouveau des difficultés à s’intégrer. Il pratique désormais un luxembourgeois rudimentaire avec un accent allemand prononcé. Mais son français ne s’est pas amélioré depuis son départ outre-Moselle : « Quand j’étais en Allemagne, on m’appelait ‘le Luxembourgeois’, au Luxembourg on m’appelait ‘le Belge’ et en Belgique, on disait que j’étais Luxembourgeois. C’était très perturbant comme enfance ».

C’est en internat que Richard Malpas « commence à faire des bêtises » et vire à la délinquance. Harcelé par ses camarades du lycée, il passe ses journées dans le bar d’en face, et socialise avec les dealers du coin : « À l’époque, l’endroit était rempli de criminels. Il y avait des dealers partout et la police ne venait jamais », relate-t-il. « Mes camarades de classe recevaient beaucoup d’argent de poche, portaient des habits de marques et parlaient luxembourgeois. Moi j’étais celui qui ramenait du cannabis pour m’intégrer ». Au fur et à mesure, Richard développe une addiction pour le produit, qu’il doit vendre afin de financer sa propre consommation. C’est donc dans ce bar, autour d’une table de baby-foot, que Richard forge des connaissances qui lui serviront au fil de sa carrière de criminel.

Encore inconscient du chemin qu’il emprunte, Richard passe très peu de temps à l’intérieur du lycée et préfère fumer des joints dans la cour : « À ce moment, je ne réalise pas. Je développe une mentalité qui justifie tout ce que je fais. Ces trois années d’internat ont réveillé en moi certains traumatismes initiés en primaire, je ressentais une haine envers la société qui me rejetait ».

À 17 ans, l’armée lui ouvre ses portes. Les défis proposés par la grande muette ne l’intimident pas : « Je me disais qu’après toutes les tortures subies à l ‘internat, l’armée allait bien me faire rigoler. Et puis il y avait cette idée d’être enfin reconnu par la société. »

Sans diplôme secondaire, Richard Malpas plafonne au grade de sous-officier. Grâce à une nouvelle hygiène de vie et une confiance retrouvée, il met fin à son expérience militaire un an plus tard avec l’intention de reprendre ses études. Richard décroche un contrat à durée déterminée dans une banque pendant quatre mois avant d’apprendre qu’il ne sera pas prolongé. Malheureusement, il est rattrapé par ses anciennes fréquentations et retombe dans la consommation de cannabis. S’y ajoute l’alcool. Un voisin lui propose alors de revendre de l’herbe pour arrondir ses fins de mois. Une aubaine pour l’ancien militaire qui a toujours l’âme du commerçant, surtout que la vente de shit n’entre pas en contradiction avec ses valeurs morales. Richard dispose d’un carnet d’adresses fourni pour sa situation : ses clients sont majoritairement des « fonctionnaires et des gens avec beaucoup d’argent qui achètent des grandes quantités de produits ».

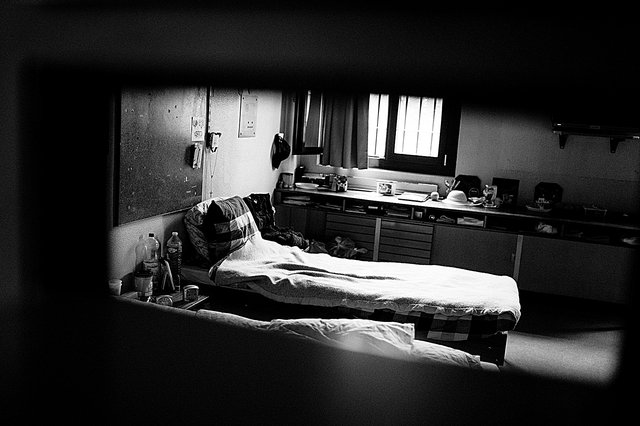

Richard raconte dans son livre, P2 : un an dans les prisons luxembourgeoises, la période d’enfer qui s’ensuit. Une double dépendance qui le rend « complètement parano » et précipite le dealer en dépression. De plus, son voisin, jaloux de son chiffre d’affaires, invente une dette et le menace de mort. Richard ne sort plus, ne dort plus, passe ses journées à fumer et ne parle qu’aux clients qui passent chez lui pour récupérer leur commande. Tous les soirs, il tourne en rond dans son salon, sursaute lorsqu’il entend des bruits de porte, et craint que, un jour, des trafiquants armés franchissent le pallier pour lui régler son compte.

En définitive, à la fin des années 2000, c’est la police qui l’attrape. Pour Richard, c’est un soulagement : «Ma première réaction a été : Voilà, maintenant c’est fini, et je vais pouvoir passer à autre chose et me reconstruire. »

Son livre relate son histoire à travers différents portraits de ses co-détenus. On y accompagne ses rencontres et sa réinsertion sociale qui se fait d’abord au sein de Schrassig. Dans cette prison, Richard est, pour la première fois, reconnu comme Luxembourgeois au Luxembourg. « J’étais le seul à parler la langue, je devenais donc le scribe officiel du bloc et tout le monde me considérait ». En effet, les détenus dont Richard dresse le portrait sont tous étrangers et la plupart ont connu des parcours improbables avant d’atterrir dans une cellule luxembourgeoise. Au fil des rencontres, Richard prend du recul sur sa situation et se reconstruit grâce aux histoires de ses co-détenus.

Au Land, Richard explique qu’avec son bouquin, il veut déconstruire « les préjugés qui existent sur les taulards » avant d’ajouter, ironique : « Aujourd’hui, je travaille dans le domaine de la finance, il y a beaucoup plus de crapules là qu’en prison. »