Se nourrir ne relève pas uniquement des besoins primaires. L’alimentation n’apporte pas seulement le plaisir sensuel du goût, la valorisation de traditions culturelles ou la satisfaction sociale du partage. Aujourd’hui, toute réflexion autour de la nourriture renvoie à des notions écologiques, économiques ou éthiques. Manger est devenu un geste politique qui convoque notre conscience citoyenne.

En particulier, la consommation de viande est un sujet clivant dans nos contrées, tant elle « figure dans tous les décors de la vie alimentaire » comme l’écrivait Roland Barthes, certes en 1957. Longtemps vue comme garante de bonne santé et signe extérieur de bien-être matériel, elle est désormais pointée du doigt. Au nom de la lutte contre le changement climatique, par souci du bien-être animal ou pour des raisons de santé, la consommation de viande se trouve de plus en plus remises en question.

Aujourd’hui, déjà, ce sont 65 milliards d’animaux qui sont tués chaque année dans le monde, soit près de 2 000 animaux par seconde, pour finir dans nos assiettes, selon les chiffres du WWF (World Wildlife Fund). Les Nations Unies prévoient qu’en 2050, alors que la population devrait atteindre près de dix milliards d’individus, la consommation de viande pourrait encore augmenter de plus de 75 pour cent à l’échelle mondiale. Cette production massive n’est pas sans conséquence sur notre environnement.

L’impact de l’élevage sur le climat et l’environnement est principalement lié aux cultures dédiées à l’alimentation animale. Un tiers de la surface terrestre est consacré à la culture ou à l’élevage et l’essentiel de la déforestation est due à l’agriculture, principalement en raison du développement de la culture de soja destinée à nourrir le bétail. De 2,5 à dix kilos de protéines végétales sont ainsi nécessaires pour produire un kilo de protéines animales. La filière viande représente autour de quinze pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le bœuf étant le plus émetteur. « Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, les Français devront manger moins de viande, une baisse variant de vingt à 70 pour cent selon les scénarios ». Ce ne sont pas des écologistes rabiques ou des militants véganes qui l’assènent mais la très sérieuse Cour des comptes française. Dans son rapport de mai 2023, la gardienne des finances publiques préconise de réduire le nombre de bovins pour tenir les engagements climatiques internationaux.

Au début du 19e siècle, on mangeait vingt kilos de viande par an et par personne dans les pays occidentaux, relate l’historien Bruno Laurioux dans Pour une histoire de la viande (2017). La consommation de viande, arrivée à un pic historique à la fin du vingtième siècle (avec plus de 80 kilos), a maintenant entamé son lent déclin. Cependant, si la consommation de viande brute diminue chez les ménages, les produits carnés continuent à jouer un rôle central dans la composition des plats. L’appétit pour les produits transformés et les modes de consommation hors domicile maintiennent la viande comme une source privilégiée de protéines.

Manger moins de viande, s’impose progressivement dans l’esprit des consommateurs. Le Luxembourg suit cette tendance avec une consommation moyenne de 85 kg de viande par an et par personne, soit dix kilos de moins que l’estimation faite en 2015. Dans une réponse à une question parlementaires, Martine Hansen, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture (CSV) détaille les différents types de viande. C’est principalement la consommation de porc qui a baissé au fil des dix dernières années, même si cette viande domine toujours les habitudes alimentaires, avec 31 kilos. En revanche la consommation de bœuf et de veau a grimpé de 25 à 28 kilos sur la même période, tout comme celle de volaille (18,7 à 20,3 kg). Parallèlement, le prix de la viande a connu des hausses considérable. Le budget qui lui est consacré a augmenté (1 147 en 2021, 1 389 euros en 2023) alors que les volumes consommés ont baissé. Ces dépenses qui représentent près d’un quart (22,4 pour cent) du budget alimentaire total.

Jusqu’ici, cette évolution des habitudes pèse peu sur les éleveurs du pays. Le nombre d’animaux abattus issus du cheptel luxembourgeois est à peu près constant, autour de 22 000 tonnes, dont près de la moitié (48 pour cent) est exporté. Cependant, 45 000 tonnes de viande sont importées d’autres pays de l’UE, principalement de Belgique, soit 80 pour cent de la viande consommée. Un paradoxe qui s’explique par les grandes disparités de qualité et de prix de la viande et des morceaux consommés. Par exemple, les vaches de réforme, c’est-à-dire des laitières qui ne donnent plus assez de lait (quand elles ont cinq ou six ans) ne sont pas vendues au même prix que les races à viande, abattues à peu près au même âge. Les grandes et moyennes surfaces couvrent à elles seules plus de 80 pour cent des achats de viande de boucherie, de volaille et de charcuterie des ménages. Les prix qui y sont pratiqués, tirés vers le bas par les demandes des consommateurs, n’assurent pas la même qualité que le travail des bouchers plus exigeants.

Ainsi, les viandes labellisées « Produits du terroir » viennent obligatoirement de bovins nés, élevés et abattus au Luxembourg. C’est ce que produit Léon Bourg, dans sa ferme située à cheval sur la frontière belge, à Graas. La soixantaine de vaches qui paissent au soleil sont toutes nées chez lui. Elles sont nourries uniquement avec ce qui est produit sur place : pâturage, foin, maïs et céréales selon des mélanges que le cultivateur réalise en fonction de l’âge et des besoins de ses bêtes. Il y a environ trente ans, sous la contrainte des quotas laitiers, que Bourg a diversifié sa production, réduisant le nombre de Holstein pour élever des Blondes d’Aquitaine. « Une race calme, peu sujette aux maladies, qui vêle facilement qui donne une bonne viande », résume l’éleveur. Les taureaux qui servent à la reproduction viennent d’élevages en France : « Je vais voir sur place pour m’assurer de leur qualité. Je les achète encore jeunes pour maîtriser les risques sanitaires et suivre leur croissance, même si ça suppose plus de temps d’élevage, donc plus de coûts. »

L’élevage de Bourg suit un cycle bien rodé. Les génisses ont leur premier veau vers deux ans et donneront naissance à un veau tous les douze à quatorze mois, soit cinq à sept fois dans leur vie. Entre six et huit ans, parfois moins, parfois plus selon les bêtes, après le sevrage de leur dernier veau, les vaches sont engraissées pendant quelques mois, surtout avec des céréales. Elles sont finalement menées à l’abattoir à Ettelbruck, « avec le moins de stress possible : en une heure de transport, on peut gâcher des années d’élevage ». Les veaux mâles (au taurillons) seront aussi vendus pour leur viande, sans doute à l’étranger car « au Luxembourg, on veut du veau bien blanc, ce qui suppose de les enfermer pour contrôler leur nourriture. C’est contraire à ma philosophie ».

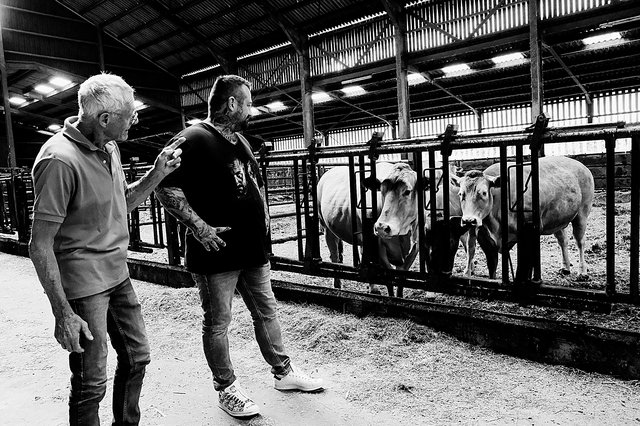

En pointant une vache bien dodue, Léon Bourg indique à Guy Kirsch : « Celle-ci sera chez toi demain ». Le boucher est son voisin et vient régulièrement voir les bêtes sur pied, pour les connaître et les choisir. Pour celui qui a d’abord travaillé dans un abattoir, le bien-être de l’animal doit être respecté tout au long de sa vie, y compris à la toute fin. Il met cet aspect bien plus en avant que les questions environnementales : « Avoir les champs face à nous, c’est quand même plus écologique qu’une ville », lance-t-il en montrant le paysage d’un geste large.

La vache sélectionnée donnera entre 500 et 600 kilos de viande. Conscient du travail extensif, et de la qualité du produit obtenu, Kirsch va payer environ six euros le kilo « sur carcasse ». « Impossible de vendre cette viande à huit euros comme on voit chez les discounters en Allemagne », clame le boucher. Il fustige des filières « qui ne respectent pas le bétail, pas l’éleveur et sûrement pas le consommateur ».

À 45 ans, le boucher le plus tatoué du Luxembourg exerce son métier « à l’ancienne » comme il l’a appris chez Kaiffer quand il était apprenti à la fin des années 1990. Il se fournit uniquement sur le marché national et travaille des bêtes entières. Il détaille les différentes parties de l’animal qui correspondent à différentes utilisations. « La partie avant doit être désossée au plus vite pour garder la fraîcheur. » Ces morceaux seront transformés pour des hachés, des saucisses, et diverses charcuteries. « La mode du hamburger nous sauve. On peut utiliser différentes parties et mélanger les hachés. » À l’avant on trouve aussi le paleron ou le jarret, considérés comme des « morceaux à soupe ». L’arrière de la vache comprend les quartiers les plus nobles : filet, côtes, entrecôte, faux-filet et quasi. Cette viande va être maturée entre quatre et six semaines pour perdre de l’eau, développer ses saveurs et sa tendreté. « On voit dans les supermarchés de la viande qui n’a même pas une semaine de maturation. Elle est bien rouge, mais elle n’a aucun goût », martèle Kirsch. Dans un discours bien rodé, il se dit fier du métier de boucher et veut l’exercer dans toutes ses facettes pour ne pas devenir un « vendeur de viande ».

Les « bas morceaux » représentent plus de soixante pour cent de la viande commercialisable. Ne pas les utiliser est une aberration économique et écologique. « On fait toutes les transformations sur place, ce qui nous permet de valoriser toutes les parties comestibles d’un animal, pour que ces bêtes ne soient pas mortes pour rien », détaille le boucher en faisant visiter ses ateliers où travaillent vingt personnes. Ce qu’il ne vend pas à la découpe peut être utilisé dans son restaurant – au nom consacré de Bestial – dans des plats préparés ou pour le service de traiteur où travaille sa sœur. « Je vends des kilos de langue à la sauce madère, mais presque aucune langue brute : Les gens ne savent plus cuisiner. »

Face à la demande pour des pièces nobles, il faut faire preuve de pédagogie et d’inventivité pour emmener les clients ailleurs. « Nous achetons les produits les plus bruts possibles et nous nous creusons la tête pour cuisiner tous les morceaux », explique Killian Crowley, le chef de Beim Schlass à Wiltz. Il pointe l’intérêt économique de la démarche, le prix au kilo représente une moyenne entre les différentes parties. Il tient aussi à dynamiser son équipe : « Travailler les animaux entiers oblige à sortir de sa zone de confort. Cela nous pousse à faire des essais et des recherches, à découvrir de nouvelles techniques et de nouveaux goût. » Le jeune chef note que le faux-filet a toujours la côte mais il estime que ses clients « sont prêts à essayer autre chose quand on leur explique ». Il développe quelques astuces comme ne pas donner de détails sur le menu pour lancer la discussion avec le client. « Sur le menu, on écrit ‘Cochon de Draufelt’. Alors on parle de la région, de l’élevage, ça crée un lien, une confiance. Après on peut s’attarder sur le morceau et la façon de le cuisiner. »

La confiance est aussi au cœur du travail de Frédéric Vuillemin, chef du Becher Gare, désigné meilleur restaurant de terroir par le Gault&Millau 2024. « J’ai enlevé le filet de bœuf de la carte il y a deux ans. C’est trop cher et je m’ennuie à le cuisiner. Il n’y a rien d’excitant à poêler un steak. » Désormais, on trouve dans ce restaurant de Bech-Kleinmacher de la poire de bœuf, du merlan d’épaule ou du paleron. Des pièces que le chef fait mariner avec du soja et du citron, fume lentement au barbecue ou encore cuit à basse température pendant plusieurs jours. « L’éleveur avec qui je travaille est aussi boucher. Il m’appelle quand il a des quartiers difficiles à vendre. »

Clovis Degrave est plus circonspect. Le chef constate que tout est affaire de positionnement : « À l’Hostellerie du Grünewald, tout le monde veut du filet pur. J’aimerais bien ne plus le faire, ce n’est pas la pièce la plus intéressante, mais les clients la réclament ». En face, il a ouvert sa Chef’s Table, plus haut de gamme, avec un menu unique. Là, les clients se laissent plus facilement embarquer « car ils se disent que c’est gastronomique, ils se laissent faire ». Il voit aussi que les plats traditionnels comme les rognons connaissent un certain succès, « mais on a essayé des ribs caramélisés… On en a vendu cinq ! »

La demande de morceaux nobles déjà en train de baisser en raison du prix élevé, voire très élevé de ces quartiers. « Depuis longtemps, la restauration collective se tourne vers des produits moins chers pour des ragoûts, des émincés ou des hachés. Les restaurants classiques s’y mettent aussi », détaille Vito Laterza, responsable commercial à La Provençale. Pour preuve, il remarque que le volume global de ce que vend le grossiste n’a pas changé alors que le chiffre d’affaires sur la viande baisse. Il constate aussi une nette augmentation de la vente de volaille, entière ou découpée.

Le leitmotiv flexitarien « moins mais mieux », se heurte encore aux réalités de terrain, aux questions économiques comme aux habitudes tenaces. Au Luxembourg, la restauration scolaire a déjà pris le pas de proposer des alternatives végétales à chaque repas. Les associations et les militants demandent de mieux informer sur la provenance et la transformation des bêtes, contrôler les messages publicitaires, notamment pour les produits transformés et de mauvaise qualité, voire moins taxer les aliments avec un impact faible ou positif sur l’environnement.