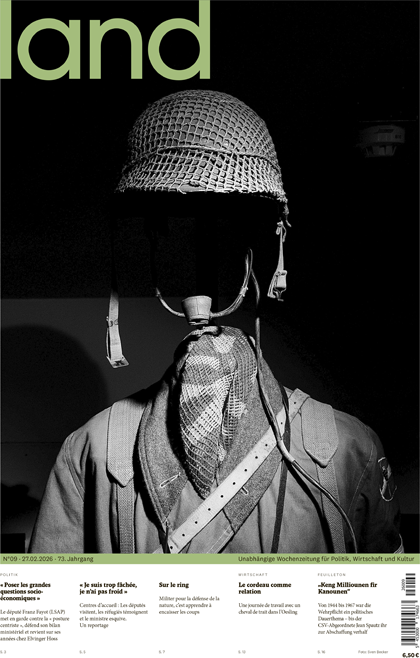

Hebdomadaire politique,

économique et culturel indépendant

édito

Les Héros de Facebook

Bernard Thomas

Fils de notaire et ancien avocat d’affaires chez Elvinger Hoss, Léon Gloden tient la ligne sécuritaire du CSV, censée consolider le vote à droite. Interrogé vendredi dernier sur RTL-Radio si « trop d’Ukrainiens » s’étaient installés ces derniers mois au Grand-Duché, le ministre des Affaires intérieures a hésité un moment. La guerre serait « eppes ganz Schlëmmes » et on continuerait à protéger ceux qui la fuient, avance-t-il. « Ech soe just, t’ass komesch, datt mir op där enger Säit d’Ukrain massiv ënnerstëtzen, an déi Leit, déi da fir d’Ukrain solle kämpfen, déi kommen dann an déi verschidden EU-Memberstaten ». (De nouveau, le CSV suit le CDU, Gloden répétant en substance ce que Merz, sous pression de l’AfD, disait en novembre déjà.) Même son de cloche chez Yuriko Backes : « Dat ass effektiv e bessi e Probleem », estime la ministre libérale de la Défense face au Wort.

Depuis fin août, l’Ukraine autorise les hommes entre 18 à 22 ans à quitter temporairement le territoire. (L’âge de mobilisation commence à 25 ans.) Volodymyr Zelensky veut ainsi ouvrir une soupape de pression, au risque d’accélérer l’exode de la jeunesse. Que des militaires et politiciens ukrainiens s’en plaignent est une chose. Que Gloden et Backes le fassent en est une autre. Car dans la bouche de ministres luxembourgeois, l’appel aux jeunes Ukrainiens à rejoindre leur avant-poste prend une connotation indécente : Nous payons, vous mourrez. Sur les réseaux sociaux et dans les commentaires sur rtl.lu, Léon Gloden est applaudi. Sa petite phrase a ouvert les vannes sur Facebook : Les uns déversent leurs préjugés sur les « profiteurs », tandis que les autres remettent en cause le statut de la protection temporaire. Derrière leurs écrans, certains prodiguent même des leçons de courage aux Ukrainiens. Dans un commentaire acerbe diffusé ce mercredi sur Radio 100,7, le normalement affable Maurice Molitor ne cache pas le dégoût que lui inspirent ces posts : « Déi géife jo bestëmmt alleguer bleiwen a fir hir Heemecht kämpfe wéi ee Roude Léiw. Dat missten si jo bal maachen, wann si konsequent sinn. An ech hunn net dee geréngsten Zweiwel, datt si dat sinn. » Le lendemain sur RTL-Radio, Xavier Bettel a illico viré dans le registre personnel. La perspective de partir à la guerre « avec neuf chances sur dix de ne pas en revenir », l’aurait « peu motivé » dans sa jeunesse, confie-t-il. Faut-il accorder la protection temporaire aux jeunes Ukrainiens ? Cette décision devrait revenir à Kiev, estime le ministre des Affaires étrangères.

La solidarité s’estompe peu à peu. Tout comme la mémoire collective et familiale de ce qu’est la guerre. Le 10 mai 1940, les officiers de la Compagnie des volontaires avaient refusé l’ordre du gouvernement d’affronter la Wehrmacht à Echternach et à Grevenmacher, déposant leurs armes et attendant l’arrivée de l’envahisseur dans la caserne du Saint-Esprit. Près de 100 000 Minetter avaient alors fui devant le Blitzkrieg allemand, la plupart étaient accueillis chez l’habitant en France. Aujourd’hui, sur les 1 300 kilomètres de front ukrainien, l’enfer du XXIe siècle prend forme : Un ciel chargé de drones kamikazes au-dessus de tranchées fangeuses. Le Center for Strategic & International Studies estime que jusqu’à 140 000 soldats ukrainiens ont péri. (Côté russe, ils seraient 325 000.) Même si leur soutien matériel et moral n’a jamais faibli, les responsables luxembourgeois préfèrent ne pas trop thématiser l’ampleur de cette hécatombe.

Proches de l’épuisement, les Ukrainiens viennent d’entrer dans leur cinquième année de guerre. L’âge moyen dans les forces armées dépasse les quarante ans, et le nouveau ministre de la Défense évoque 200 000 abandons de poste sans autorisation. Les Ukrainiens se battent pour imposer une paix juste, ou plutôt la paix la moins injuste possible. Que leur pays soit toujours debout et souverain tient presque du miracle. Pour résister à la machine de guerre russe, il a fallu la mobilisation de la nation en armes. Le 24 février 2022, peu d’analystes donnaient cher pour l’Ukraine face à l’impérialisme russe. Le Statec avançait le scénario d’une guerre qui « prendra fin en 2022 », sous-entendant implicitement une victoire russe rapide. Le 10 mars 2022, alors que les troupes de Poutine étaient à une quinzaine de kilomètres de Kiev, la Chambre débattait de la hausse des prix de l’énergie. Le député CSV Gilles Roth s’indignait des embouteillages « op eisen Tankstellen » : « D’Leit packen et net méi. D’Leit brauchen elo keng Geopolitik, si brauche keng Beléierungen, mee si brauche virun allem Alldags- an Terrainspolitik ».

Landkonscht

Depuis avril 1998, le Land publie des interventions d’artistes, suivez leurs travaux sur https://www.instagram.com/landkonscht.

Archives

En collaboration avec la Bibliothèque nationale de Luxembourg, le Lëtzebuerger Land met la totalité de ses articles à la disposition du public. Plus de 300 000 articles et illustrations, du premier numéro daté 1er janvier 1954 jusqu’à l’édition parue il y a six semaines, forment ainsi des archives uniques de l’histoire contemporaine du Luxembourg.

La ligne éditoriale des Editions d’Lëtzebuerger Land

Par l'édition de l’hebdomadaire d’Lëtzebuerger Land, sa rédaction contribue au fonctionnement d'une société libre, démocratique et tolérante, basée sur les valeurs de solidarité et de respect. La protection de l’environnement figure parmi les principales préoccupations de la rédaction depuis la création du journal en 1954. La rédaction s’oppose en outre à tout autoritarisme. Le journal s'adresse à la population générale du Grand-Duché du Luxembourg. Le journal informe les lectrices et lecteurs sur l'actualité politique, économique et culturelle du pays, mais il traite aussi des sujets de pertinence au niveau européen et international. La rédaction cherche à nourrir le débat public, mais laisse le lectorat former ses propres opinions. Les Éditions d'Letzeburger Land ont identifié comme la raison d'être du journal, vouloir donner à ses lectrices et lecteurs les clefs pour la compréhension de la société.

Par la parution hebdomadaire, le travail journalistique de la rédaction du Lëtzebuerger Land consiste en une synthèse des principales actualités et en leur analyse. Parce que l’information qui nous parvient n’est souvent que partielle, la rédaction du Lëtzebuerger Land réalise aussi des enquêtes et contribue de fait à faire bouger les lignes du débat. La rédaction ambitionne ainsi de proposer chaque semaine un journal de référence.

La Fondation d’Letzeburger Land, en tant que seul actionnaire des Éditions d’Letzeburger Land s.à r.l., garantit l’indépendance de cette société.